Специализированный датчик давления для космических условий завод

Итак, специализированный датчик давления для космических условий… Звучит масштабно, правда? Часто попадаются завышенные ожидания, многообещающие заявления, но реальность оказывается куда более тонкой и, скажем так, 'практичной'. Главная ошибка – это переоценка простоты задачи. Все сводится не только к разработке чувствительного датчика, но и к его надежной работе в условиях вакуума, экстремальных температур, радиации и микрометеоритов. А это уже совсем другая история.

Что значит 'космические условия'? – не только вакуум

Люди часто говорят про вакуум как про главный вызов. Это, безусловно, важно. Но это только верхушка айсберга. Температурные перепады – от минуса 150 до плюса 150 градусов Цельсия в зависимости от ориентации аппарата – оказывают колоссальное влияние на характеристики датчика. Радиационное воздействие вызывает деградацию материалов, особенно полупроводников. А микрометеориты... Ну, они, конечно, редко пробивают корпус, но постоянное бомбардирование создает значительную нагрузку.

Мы в ООО Сиань Чэнань Измерение и Контроль Технологии (ООО Сиань Чэнань Измерение и Контроль Технологии, https://www.xacamc.ru) занимаемся поставкой компонентов для космической отрасли уже несколько лет. За это время мы убедились, что надежность системы в космосе определяется не только отдельными датчиками, но и их интеграцией, электропитанием, теплоизоляцией. Сам по себе отличный датчик давления может оказаться бесполезным, если его электроника не выдержит радиации или если корпус разрушится под воздействием температурных колебаний.

Выбор материалов – ключ к долговечности

Это постоянный поиск компромиссов. С одной стороны, нужны материалы, способные выдерживать экстремальные температуры и радиацию. С другой – они должны быть легкими, чтобы не увеличивать массу аппарата. Например, часто используют титановые сплавы, но они довольно дорогие. Альтернативой могут служить специальные полимеры с высокой термической стойкостью, но их чувствительность зачастую ниже.

В одном проекте нам пришлось столкнуться с проблемой деградации силиконовой герметизации датчика давления. В условиях длительного воздействия солнечного излучения она начинала терять эластичность и пропускать воздух. Мы перепробовали несколько типов герметиков, в итоге остановились на специальном полиуретановом материале, разработанном для использования в космической сфере. Это решение позволило значительно повысить надежность системы, но, естественно, увеличило стоимость.

Проблемы калибровки и тестирования

Калибровка датчика давления для космических условий – это отдельная задача. Стандартные калибровочные стенды просто не подходят. Нужны специальные камеры, в которых можно создать условия, максимально приближенные к реальным. Это включает в себя контроль температуры, вакуум, а также имитацию радиационного воздействия.

Мы используем комбинацию различных методов тестирования. На начальном этапе – электростатический тест для выявления дефектов корпуса. Далее – температурный цикл, который позволяет оценить влияние температурных перепадов на характеристики датчика. И, конечно, вакуумный тест, который проверяет герметичность и устойчивость к вакууму.

Отладка в симуляторе космической среды

Самый важный этап – это тестирование в симуляторе космической среды. Мы создали собственный симулятор, который позволяет имитировать все основные факторы, воздействующие на датчик давления. Это позволяет выявить скрытые дефекты и оптимизировать конструкцию перед запуском в реальные условия.

Несколько раз в прошлом мы сталкивались с тем, что датчик, успешно прошедший все лабораторные испытания, браковался на этапе эксплуатации. Причина часто оказывалась в неточностях моделирования космической среды. Например, мы недооценили влияние микрометеоритов на состояние датчика давления. В результате корпус повреждался, и датчик переставал функционировать.

Интеграция в систему: более сложная задача

Просто разработать и изготовить специализированный датчик давления – это только полдела. Нужно обеспечить его надежную интеграцию в систему управления космическим аппаратом. Это включает в себя выбор подходящего интерфейса, защиту от электромагнитных помех, а также обеспечение совместимости с другими компонентами.

Особенно сложной задачей является обеспечение питания датчика давления. В космосе нет розетки. Поэтому приходится использовать солнечные батареи или радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи). Выбор источника питания зависит от конкретных требований миссии.

Оптимизация энергопотребления – важный фактор

В условиях ограниченных ресурсов энергопотребление датчика давления должно быть минимальным. Мы используем различные методы оптимизации, такие как выбор энергоэффективных компонентов, использование сберегающих режимов работы и оптимизация алгоритмов обработки данных.

Один из примеров – использование датчика давления с низким энергопотреблением и передачей данных по протоколу I2C. Это позволило значительно снизить энергопотребление системы и увеличить срок службы батареи.

Будущее датчиков давления для космоса

На рынке постоянно появляются новые технологии, которые могут повысить надежность и эффективность специализированных датчиков давления для космических условий. Это, например, микрокапсулированные датчики, которые защищены от воздействия окружающей среды, или датчики, использующие новые материалы с высокой термической стойкостью.

Мы в ООО Сиань Чэнань Измерение и Контроль Технологии активно следим за развитием этих технологий и используем их в своей работе. Мы уверены, что в будущем датчики давления для космоса станут еще более надежными и эффективными, что позволит расширить возможности космических миссий.

И, если честно, несмотря на все сложности, работа над такими проектами – это очень интересно. Ведь ты создаешь то, что поможет человечеству исследовать космос.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

CAMPS43B

CAMPS43B -

RSFK2492F009C1

RSFK2492F009C1 -

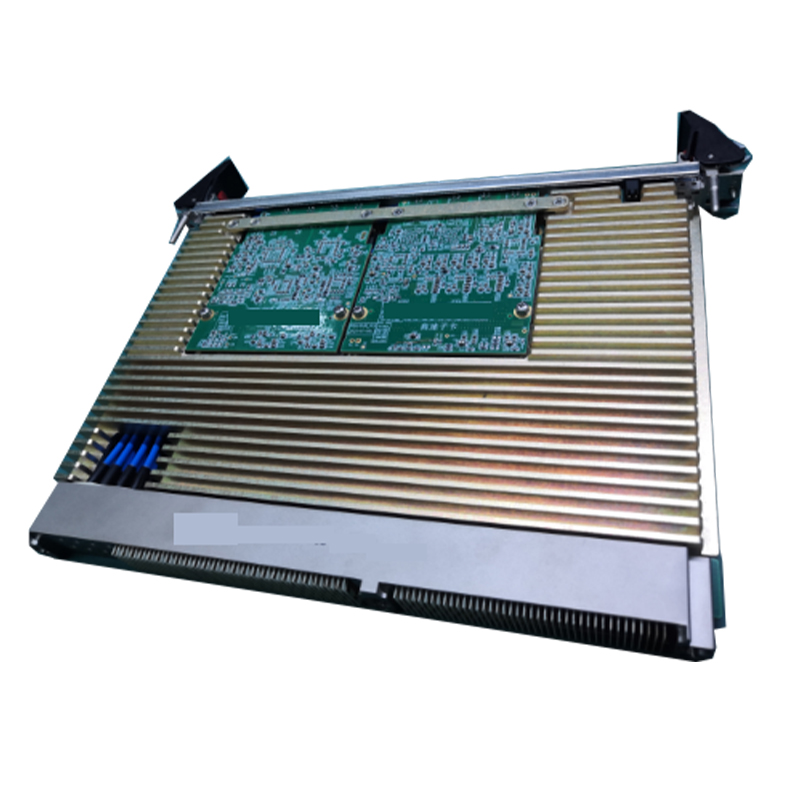

Модуль обработки сигналов с помехозащитой

Модуль обработки сигналов с помехозащитой -

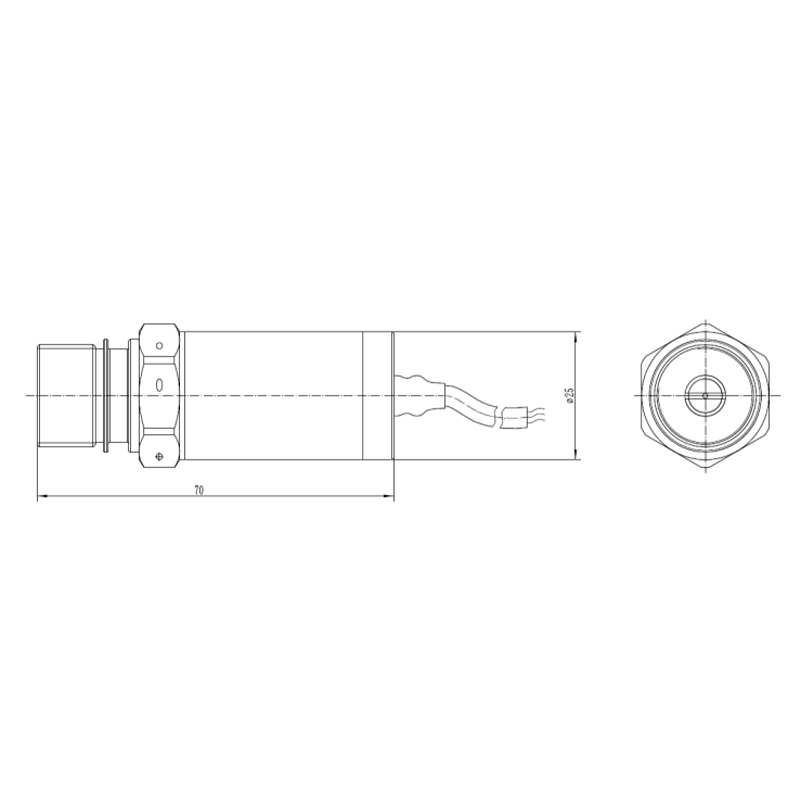

Датчик давления – Тип D

Датчик давления – Тип D -

Датчик давления – Тип C

Датчик давления – Тип C -

Комплексный тестер БПЛА

Комплексный тестер БПЛА -

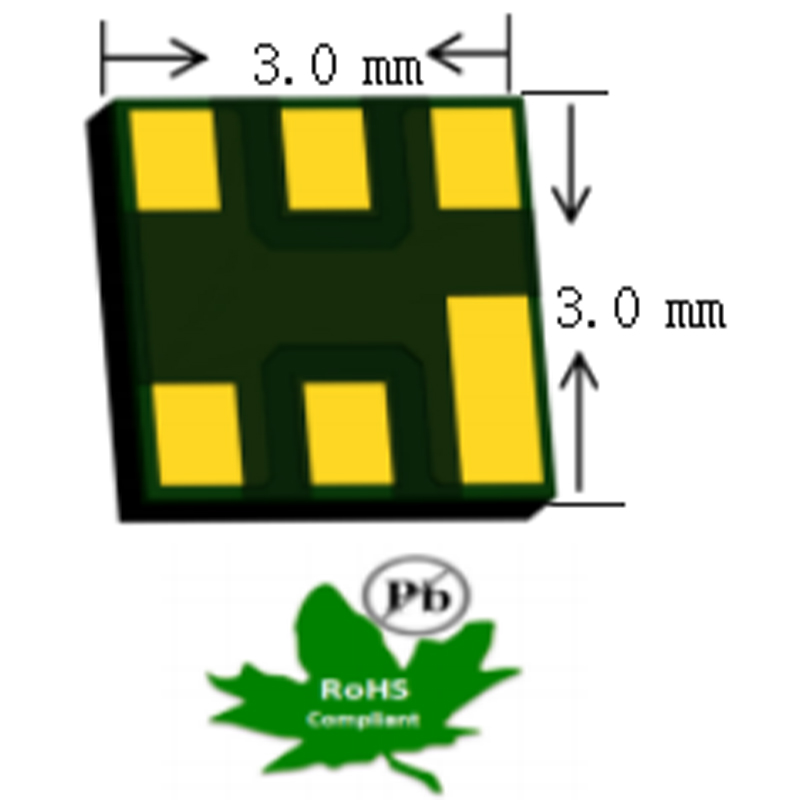

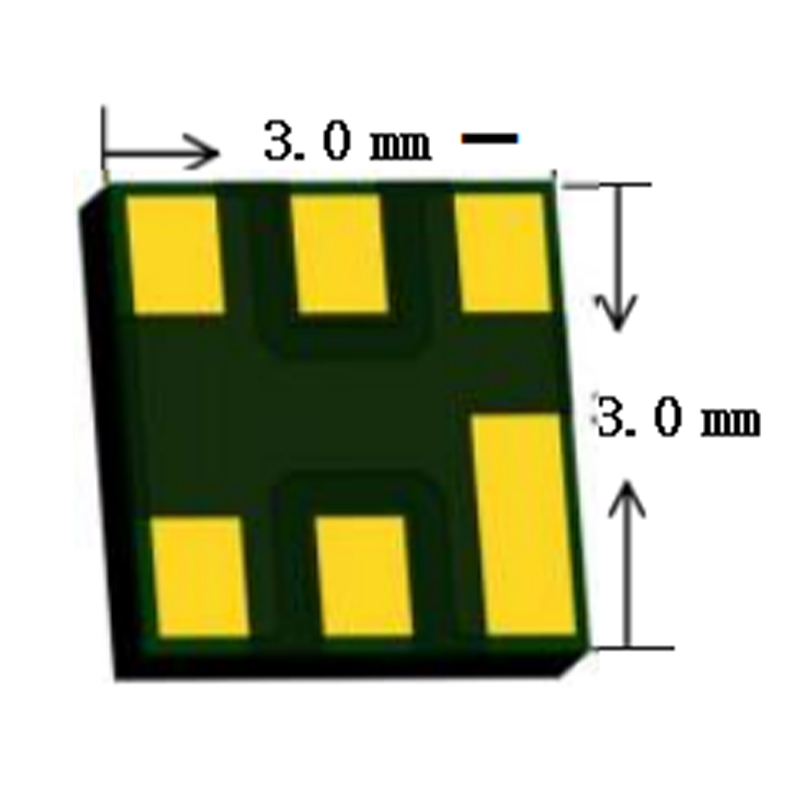

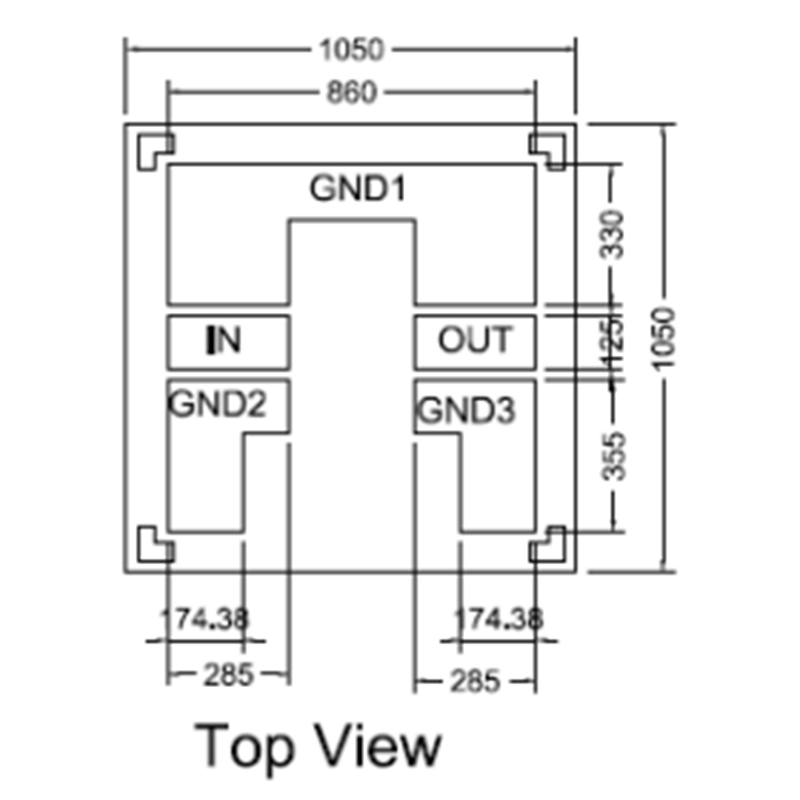

RSFK3670P019B1 FBAR-фильтр

RSFK3670P019B1 FBAR-фильтр -

CAXR8314 – Детектор/контроллер RF 0.05-4 ГГц

CAXR8314 – Детектор/контроллер RF 0.05-4 ГГц -

Радиочастотный силовой транзистор MRF8P29300HR6

Радиочастотный силовой транзистор MRF8P29300HR6 -

Трехосный гироскопический модуль Чаочжи SiGM9030R

Трехосный гироскопический модуль Чаочжи SiGM9030R -

Комбинированная инерциальная навигационная система Чаочжи SiNS6230

Комбинированная инерциальная навигационная система Чаочжи SiNS6230 -

Комбинированный датчик температуры и давления – Тип C

Комбинированный датчик температуры и давления – Тип C

Связанный поиск

Связанный поиск- As20pt-500c высокоточный датчик температуры и давления производитель

- Китай датчик избыточного давления воздуха производитель

- Модуль сбора и воспроизведения данных производители

- Промышленный датчик давления производитель

- Потребительский инерциальный измерительный модуль производители

- Плата модуля сбора данных производитель

- Промышленный комбинированный датчик температуры и давления производитель

- Высокоточный датчик давления завод

- Чаочжи simu9030s инерциальный измерительный модуль

- Модуль цифровой обработки сигналов (цос) производитель