Специализированный датчик давления для космических условий заводы

Давление… Это всегда казалось мне ключевым моментом в разработке оборудования для тяжелых условий эксплуатации. И когда речь заходит о космических условиях, то это вообще отдельная песня. Не просто выдерживать определенный диапазон, а обеспечивать стабильность и точность при экстремальных перепадах, вибрациях, радиации… Часто встречал подход, когда просто берется промышленный датчик и 'подгоняется' под нужды космоса. И это, мягко говоря, заблуждение. Последствия могут быть катастрофическими. Поэтому, поговорим о реальном опыте, о том, с чем сталкиваешься в заводы, специализирующиеся на космической аппаратуре, при проектировании и внедрении таких устройств.

Проблема совместимости материалов и влияние радиации

Во-первых, это материалы. Даже самые современные сплавы подвержены воздействию радиации. Представьте себе датчик, изготовленный из стали, работающий в условиях постоянного космического излучения. Скорость деградации, потеря чувствительности – это неизбежно. Мы на практике сталкивались с случаями, когда датчики, изначально рассчитанные на земные условия, выходили из строя через несколько месяцев испытаний на орбите. Выяснялось, что радиационное воздействие приводило к изменению механических свойств материала, что в свою очередь влияло на показания датчика. Нам приходилось искать специальные сплавы, с добавками, повышающими радиационную стойкость, или использовать керамические материалы, обладающие большей устойчивостью.

Но это только начало. Важна не только стойкость материала, но и его способность сохранять работоспособность в широком диапазоне температур. На орбите датчик может подвергаться воздействию как экстремально высоких, так и экстремально низких температур, причем с резкими перепадами. Тепловое расширение и сжатие могут приводить к деформации корпуса, утечке изоляции, и, как следствие, к искажению показаний. Мы использовали термостойкие клеи и герметики, а также разрабатывали специальные конструкции, компенсирующие тепловые деформации. Например, применение системы терморегулирования, встроенной непосредственно в корпус датчика. Это требует дополнительных затрат, конечно, но в космосе часто не приходится экономить на безопасности и надежности.

Важно понимать, что подбор материалов – это комплексный процесс, включающий не только механические свойства, но и электромагнитные характеристики. Нельзя просто взять первый попавшийся материал и надеяться, что он будет работать. Необходимо учитывать влияние радиации на электрические свойства, на характеристики проводников и изоляторов. В этой области очень важен опыт и глубокое понимание физических процессов, происходящих в материалах под воздействием космической среды. Например, иногда даже выбирают не самые 'лучшие' по характеристикам материалы, но те, которые показали себя максимально надежными в предыдущих миссиях.

Влияние вибраций и механических нагрузок

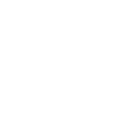

Вибрации… Еще один серьезный вызов. Космический аппарат подвергается постоянным вибрациям во время запуска и на орбите. Эти вибрации могут быть очень интенсивными, и они могут приводить к ослаблению соединений, к поломке датчиков, к изменению их ориентации. Вместо простого крепления датчика, зачастую требуется разрабатывать специальные системы демпфирования вибраций, использовать виброгасящие материалы, или даже проектировать корпус датчика таким образом, чтобы он лучше поглощал вибрационную энергию. Наш опыт показал, что простое использование стандартных креплений недостаточно. Требуется тщательный расчет, часто с применением методов конечных элементов, для обеспечения надежной фиксации датчика даже в самых экстремальных условиях.

Особенно важно учитывать частотный спектр вибраций. Он может быть очень широким, и некоторые частоты могут оказывать гораздо большее влияние на датчик, чем другие. Например, если датчик имеет определенную резонансную частоту, то при воздействии вибрации с этой частотой он может начать колебаться, что приведет к искажению показаний. Поэтому, при проектировании системы крепления необходимо учитывать частотный спектр вибраций и избегать резонансных частот.

В некоторых случаях, используют активные системы компенсации вибраций. Это более сложный и дорогостоящий вариант, но он может обеспечить значительно более высокую надежность и точность измерений. Например, используют пьезоэлектрические актуаторы, которые компенсируют вибрации корпуса датчика. Это требует использования специализированного программного обеспечения и высококвалифицированных специалистов.

Калибровка и тестирование в условиях, максимально приближенных к реальным

Калибровка… Стандартные методы калибровки, используемые в наземных условиях, часто не подходят для датчиков, предназначенных для космических полетов. Необходимо проводить калибровку в условиях, максимально приближенных к реальным – при различных температурах, давлениях, радиационных нагрузках, вибрациях. Это требует использования специальных камер, термокамер, вибрационных испытательных стендов, а также симуляторов космической среды.

Мы разработали собственную систему тестирования, которая позволяет моделировать различные сценарии космических полетов. В этой системе мы можем изменять температуру, давление, радиационную нагрузку, вибрации, чтобы проверить работу датчика в различных условиях. Это позволяет выявить слабые места датчика и внести необходимые изменения в его конструкцию. Важно понимать, что тестирование – это не просто проверка соответствия технических характеристик, но и проверка надежности датчика в реальных условиях эксплуатации.

Особое внимание уделяем тестированию на радиационную стойкость. Это сложный и дорогостоящий процесс, который требует использования специальных ускорителей частиц и детекторов радиации. Мы проводим тестирование датчиков на различных уровнях радиационной нагрузки, чтобы убедиться в их надежности в условиях космической среды. Часто, для более реалистичного тестирования, используют имитацию радиационной обстановки, характерной для конкретной орбиты.

Пример из практики: датчик температуры для теплозащитного экрана

Помню один проект, связанный с разработкой датчика температуры для теплозащитного экрана космического аппарата. Задача была непростая: датчик должен был выдерживать экстремальные температуры, вибрации, радиацию, и обеспечивать высокую точность измерений. Первые прототипы постоянно выходили из строя, не выдерживая даже коротких испытаний на вибрацию. Оказалось, что проблема заключалась в несовместимости материалов корпуса датчика с компонентами, используемыми в теплозащитном экране. В конечном итоге, нам пришлось разработать новый корпус датчика из специального сплава, который был более устойчив к вибрациям и температурам. Результат – датчик прошел все испытания и успешно эксплуатируется на орбите.

Иногда кажется, что это бесконечный цикл экспериментов и ошибок. Но именно на практике, на реальных испытаниях, проявляются все слабые места конструкции и появляются возможности для улучшения. Ключ к успеху – это тщательный анализ результатов испытаний, постоянное совершенствование конструкции и использование современных технологий. Мы постоянно следим за новыми материалами и технологиями, которые могут повысить надежность и точность наших датчиков. Например, сейчас активно изучаются новые методы обработки поверхности, которые повышают радиационную стойкость материалов.

И, наверное, самое важное – это не бояться экспериментировать. Не всегда удается сразу найти оптимальное решение. Но только путем проб и ошибок можно добиться наилучших результатов. Мы всегда готовы к новым вызовам и готовы разрабатывать новые решения для обеспечения надежной работы наших датчиков в самых экстремальных условиях.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

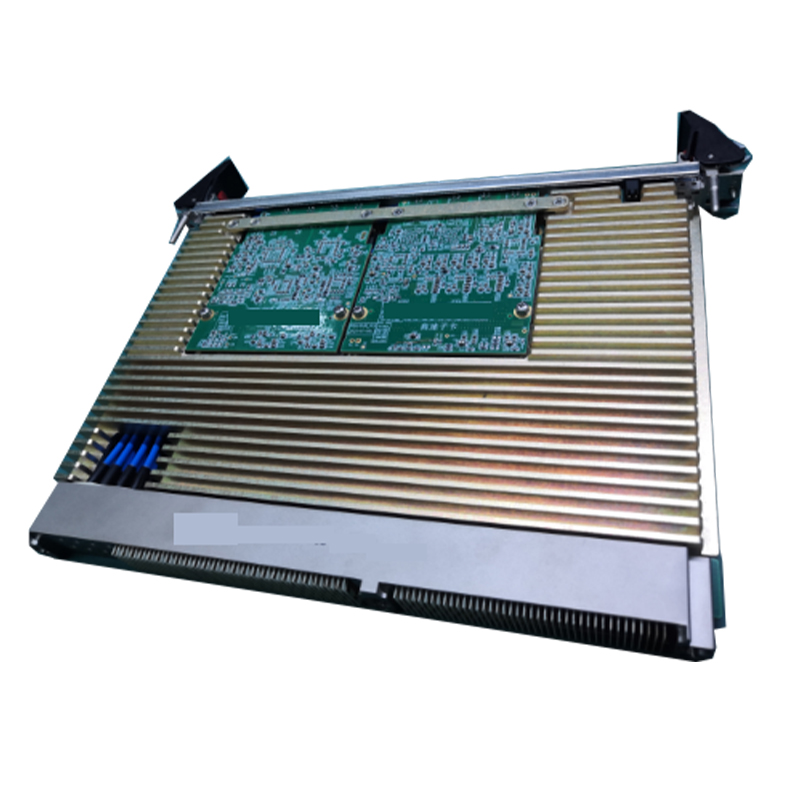

CAMPS62

CAMPS62 -

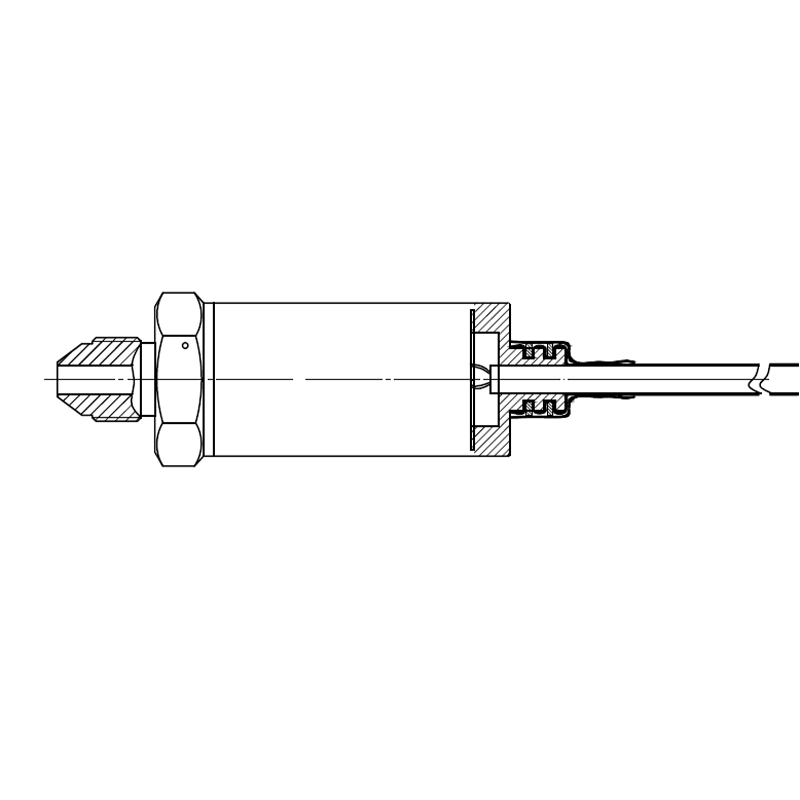

Датчик давления – Тип D

Датчик давления – Тип D -

Комбинированный оптический преобразователь 20-ти канальный

Комбинированный оптический преобразователь 20-ти канальный -

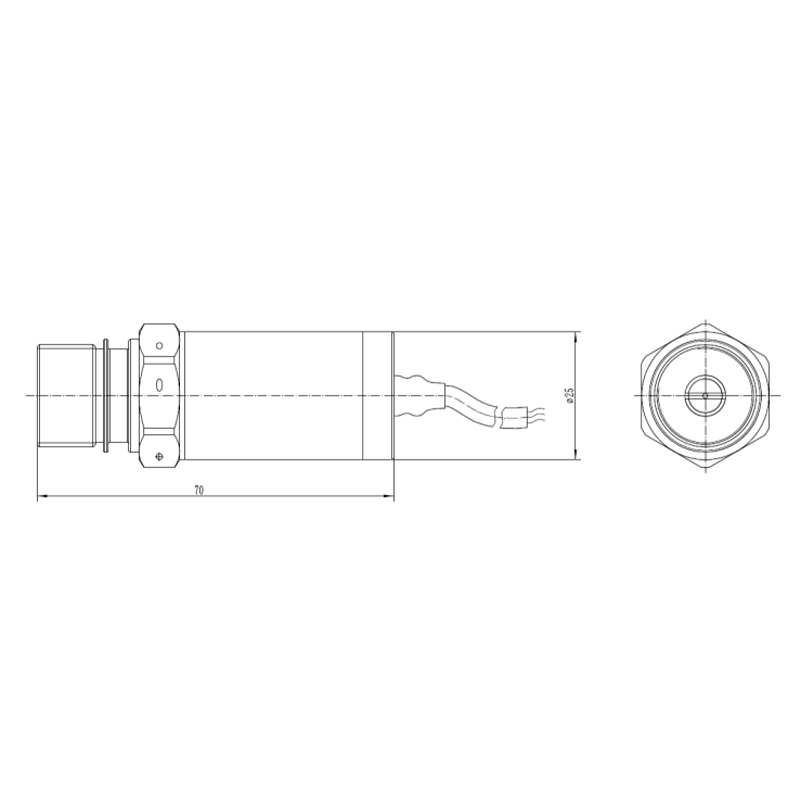

Датчик давления – Тип C

Датчик давления – Тип C -

Комбинированный датчик температуры и давления – Тип B

Комбинированный датчик температуры и давления – Тип B -

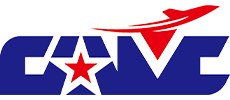

Модуль обработки сигналов с помехозащитой

Модуль обработки сигналов с помехозащитой -

Комбинированная инерциальная навигационная система Чаочжи SiNS6230

Комбинированная инерциальная навигационная система Чаочжи SiNS6230 -

Модуль сбора и воспроизведения данных

Модуль сбора и воспроизведения данных -

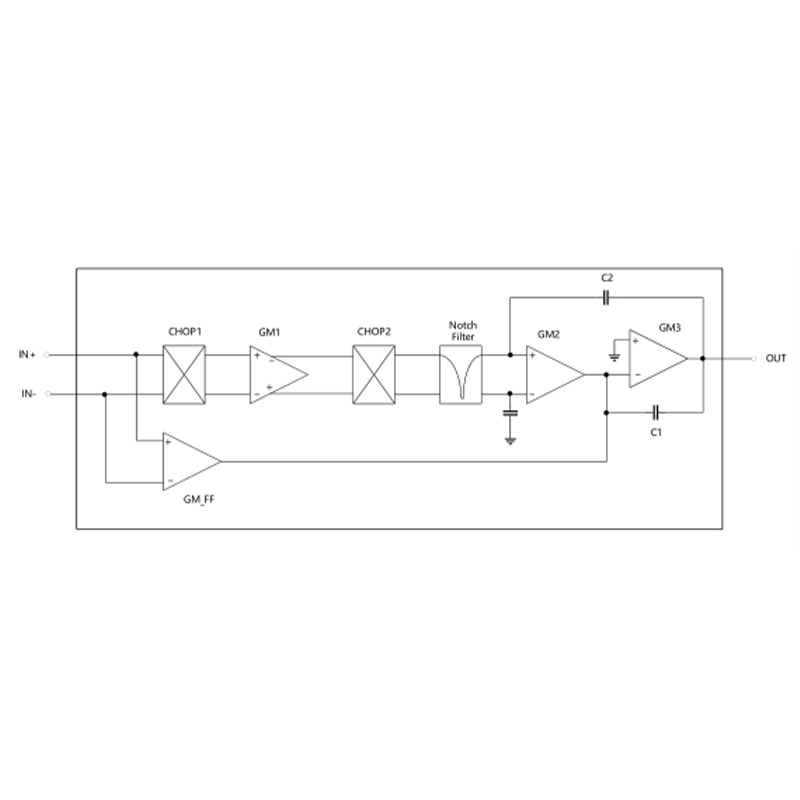

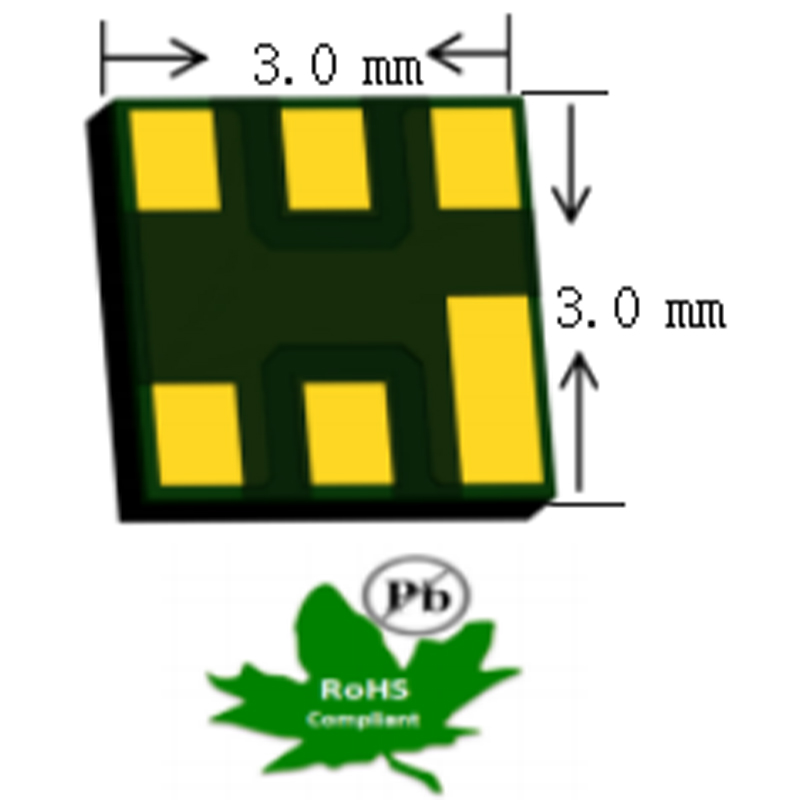

RSFK1618F016B1 Тонкоплёночный объёмный акустический фильтр

RSFK1618F016B1 Тонкоплёночный объёмный акустический фильтр -

CAMPS46/56

CAMPS46/56 -

Радиочастотный силовой транзистор AFT31150NR5

Радиочастотный силовой транзистор AFT31150NR5 -

Трехосный гироскопический модуль Чаочжи SiGM9030R

Трехосный гироскопический модуль Чаочжи SiGM9030R

Связанный поиск

Связанный поиск- Абсолютный датчик давления производители

- Силовые транзисторы ресанта

- Радиочастотный силовой транзистор mrf8p29300hr6

- Гироскопический модуль завод

- Китай силовой транзистор индукционной плиты производитель

- Датчик давления as20h-30 производители

- Силовые mosfet транзисторы производитель

- Модуль передачи данных для бпла производитель

- Высокоточный измерительный инерциальный блок

- Биполярный силовой транзистор